「ジャドマニューズ」の最新号は、HPで電子書籍として閲覧できます。

http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編

「通販で返品する場合の注意点とは?」

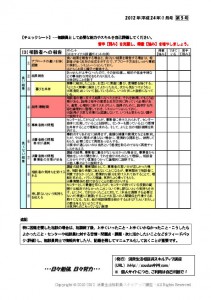

事例1「試着しただけで返品を断られた」

・ネットショップ購入のズボンを試着したところイメージとは違うので返品希望したが、着用後返品不可といわれた

・「使用後、着用後は返品できない」と表示があったが試着程度なら返品できると思った。

→表示では使用済みが試着を含むか不明だったが、会社は返品=着用=使用と判断しているのでは。タグもそろっているのでもう一度お願いしてはどうか

事例2「会社の検品が厳しすぎる!」

・靴のカタログ通販で試し履きした上で合わない場合は返品してよいとのことだったので、返品したところ、商品に砂とペットの毛が付いているとして返品を断られた。

・猫を飼っているが、返品時に汚れを確認した。検品が厳しいのでは。

→購入時オペレーターに返品ことを相談していたので今回は特別に返品を受け付けるとのこと

※返品の相談は特に衣料品や靴などの通販やネット販売が伸びているので増加しています。問題は、まず、試着ができないこと。そして、消費者が返品を軽く考えていることです。店舗購入では通常返品できません。最近では靴のネット販売で返品可能なショップもできています。また、消費者も常識的な範囲での返品を考えて欲しいと思います。一旦返品したいと思うと、その思いを撤回させるのは容易ではありませんので、現場でも苦労します。

通販110番事業者相談編

賞味期限が短すぎる

事例1「配送期間を考慮して出荷すべきだ!」

・新聞広告で賞味期限が6ヶ月だったが、購入したものは残期間が3ヶ月と27日だった

・社内基準で2/3の4ヶ月で出荷している

・4ヶ月を3日切っているのが問題だとエスカレート

・開封し一部消費しているので返品を受けない方向

事例2「クッキーは製造当日に届けるべきだ!」

・賞味期限を製造日から30日としているが、届いた時点で20日しか残っていなかった。

・製造後最大でも7日以内のものを出荷しているが、当日に届けるべきだと納得しない

→残期間が極端に短くなければ常識に則って判断するのが妥当、事業者は賞味期限の根拠を明確にし、消費者は正しい知識を持つこと

※素直に疑問に思っている消費者であれば説明に納得するはずですが、何らかの意図を持っている消費者の場合は、それなりのモードで対応すべきですね。相手は何かと揚げ足を取りたがります。このあたりの対応が上手くできるかどうかが客相の質を表します。

新連載

メディアワクオン 情報リテラシーの備え

第1回「ステルスマーケティング」

・ステルスマーケティング(ステマ)とは、サクラを用いて口コミ風の宣伝をするなどの「隠れた販売促進」のことで昨年の夏あたりから注目されている

・消費者庁からインターネット取引上の景品表示に関する問題点が公表された

・食べログでの事件も発覚した

・日本人は口コミで評価することが好きである

・日本の文化にもなっている口コミにメスを入れるのはやさしくはない

※なかなか面白い連載が始まりました。2ページに渡って解説されており勉強になります。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/

会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html