消えない請求画面は「ウイルス」であるということは共通理解になっているところです。

それでは、ウイルスに感染した場合に、一般的にどんな処置をするでしょうか?

⇒正解は「ウイルスを駆除する」です。

(「インストールしたソフトは削除すればいい」、それだけがポイントなのです)

そして、「ウイルスを駆除」するためそは、どのような方法をするのか?

⇒正解は「ウイルスを削除する」です。

「ウイルスを削除する」というのは、パソコンから「ウイルス」のみ削除することです。

一般的には、ウイルス対策ソフトなどで削除しますが、この種のウイルスは通常のウイルス対策ソフトでは削除できないことが多いです。

ウイルス対策ソフトなどでうまく削除できなかった場合はどうするのか。

⇒正解は「Windowsの復元」の機能を利用する、または、「OS(Windous)を初期化(クリーンインストール)して購入時の状態に戻します。

または、というのは、昔のOSでは「Windowsの復元」の機能がないので初期化するしかありません。

OSの初期化について

IPAで対応策として紹介している、そして、消費者センターでも紹介している「システムの復元」について

⇒システムの復元というのは、WindowsがXPになってから導入されたシステムで、一定期間ごとに、パソコンの状態を丸まる記憶していて、いつでも、その地点へ戻ることができるというものです。

システムの復元について

赤線で示した部分がポイントです。

すなわち、「システムの復元」はパソコンに精通していれば、リスクのある作業であるというのは一般的な知識です。

それについて、あまりにも深く考えていないことに、危険性を感じます。

この仕組みを理解した上で、消費者に助言しなければ、大きなトラブルを招く可能性もあります。

可能性のあるトラブルは2つ考えられます

相談員がいくら説明しても理解しているとは限りませんので、余計に気をつける必要があります。

(参考)伝えること、伝わること 2011年11月18日(金)https://soudanskill.com/20111118/311.html

IPAのサイトで紹介されている「システムの復元」に掲載されている説明の中の注意点を抜粋しておきます。

IPA

http://www.ipa.go.jp/

「Windowsでの「システムの復元」の実施手順」

http://www.ipa.go.jp/security/restore/

その中の「3.注意点」を抜粋しました(ポイントを赤文字にしました)。

最後に前回の解説の最後の部分を再掲します。

今回の記事の最初に戻ります。

今回は③④について解説しましたが、次回は消えない請求画面で私が一番言いたかった①②について解説します。

(参考)

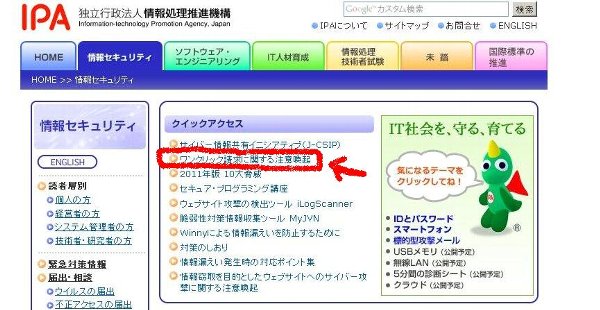

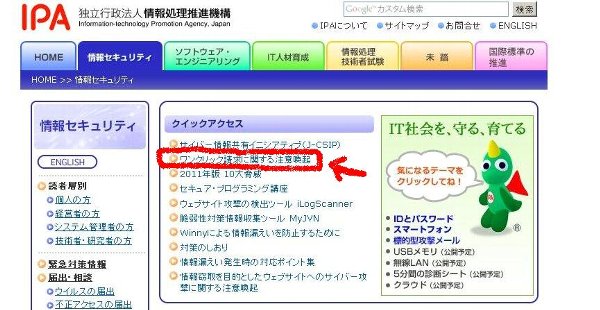

最近、IPAの該当するページの場所が分かりにくくなっていますので参考までに紹介します。

「情報セキュリティ」のタブのクイックアクセスの「ワンクリック請求に関する注意喚起」です。

http://www.ipa.go.jp/security/index.html