消えない請求画面 業者逮捕

ほとんどの新聞で報道されていました。これだけ大々的に報道されると業者もやめるのかなあと思わせるのですが、まだまだ続くのがこの種の詐欺です。

比較的詳しく解説されていましたので一部紹介します(個人名は消してます)

※リンク先のニュースサイトの記事は短期間で削除されることがあります。

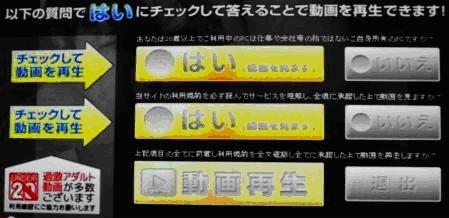

47newsや一部の新聞では画像も掲載されています。

「閲覧者のパソコンをウイルス感染させ、通常の操作では消すことのできない料金請求画面を表示させたとして、摘発されたインターネットサイトの画面」

現在、私が「消えない請求画面」のシリーズで紹介しているものと同じパターンです。

「4クリック詐欺」として正確に報道されていますね。

ただし、逮捕理由は消費者センターが主張する最終の確認画面がないという民法の問題ではなく、ウイルス作成や詐欺などの犯罪となっています。

また、この事件を詳しく解説しているニュースサイトでは

と解説されており、消費者センターの視点からの問題点にまで十分に言及されていないようです。

また、「利用者が銀行口座に金を振り込むなどすれば画面を削除できる」と報道しているところもありますが、基本的に消えることはないと思います。

さらに、被害金を取り戻すことは難しいのが現実ですので、国には何らかの被害者救済制度を作ってほしいと思います。

私としては、「ワンクリック請求」としてではなく、「4クリック詐欺」として報道されたのことには大きな意義があると思います。「ワンクリック請求」では明らかに詐欺と認識できますが、段階を踏んだ4クリックだと後ろめたさもあり払わなければならないと思わせるからです。

このニュース報道により、相談現場では、同様の相談があった場合に、「業者が逮捕されている詐欺です」と助言することができますね。

新聞のコピーは必ず手元に置くようにしてください。

詳しくは「消えない請求画面」の解説シリーズを読んでください。

・カテゴリー「消えない請求画面」https://soudanskill.com/category/skillup/kaisetsu/ipa

・「消えない請求画面 その2 」https://soudanskill.com/20111214/335.html

正論を通すこと(大阪は熱い)

今、大阪が熱いです。

もちろん、橋本市長のことです。

強引な手法に批判をしている人も多いですが、私は橋本市長の手法にはおおむね賛成です。

私なりの解釈では、橋本市長の主張を「正論を通す」という視点で考えています。

なぜ橋本市長や石原知事が支持を受けるのか、そして他の政治家から批判を受けるのかということを正論の視点で考えたら分かりやすいと思います。

正論は誰が考えても「そのとおり」なのですが、だからといって「正論が通る」とは限りません。むしろ、通らないほうが多いかもしれません。通るべきはずの正論が通らないなんておかしいですよね。

正論が通らない理由は、多くの正論はリストラクチャーしなければならないからです。

制度的な再構築、すなわち、今の制度を根本的に変えて、新しいことを作り上げなければなりません。当然、痛みや犠牲を伴うこともありますし、利害関係や既得権、はたして上手くいくのかという不安もあります。この不安が大きければ大きいほど、保守的な日本人には支持されなくなってしまいます。

政治家にとっては、正論は理解しているはずです。理解しているが支持できない事情があります。極論かもしれませんが、政治家の目的は国民のための政治をすることを最優先にするのではなく、「政治家として生き残ること=選挙に当選し身分保障を得ること」ではないかと思っています。選挙の票を失うような政策には正論であると分かっていても職を失うまでもやることはないと考えるのです。

増税にしても、TPPにしても、正論を通せば、例えば、農家から批判を受けて次の選挙で落選してしまうという思惑があります。

本当に国民のことを最優先すれば、もっと政治は良くなるはずなのですが、全く改善されません。

現状では問題があるとわかっていながら何もできないのです。

そこに風穴を開けようとしているのが大阪だと思います。

地方自治体の首長は直接選挙で選ばれており、いわゆる大統領制の権限を持っています。したがって、制度的には国よりは首長の意見が通りやすくなっています。ただ、役所出身者であったり、保守的であったり、議会との関係など、思い切って踏み込めていない自治体がほとんどでした。

橋本市長が強いリーダーシップで「正論を通そう」とすることができるのは、純粋に市民のためを思っているからです(結果的に間違っている場合も当然あります)。辞めたとしても、芸達者ですので、生活には支障がないでしょう。捨てるものは何もないので、市民の支持が前提ですが、思ったとおりのことを実行できるのです。そういう人材が石原さんや東国原さんなど先陣を切っています。

国会議員は議員しかできないのでクビになるわけにはいかず、国民より自分が優先されます。

その違いが、強いリーダーシップと正論を通すこと=市民を最優先すること、につながっているのだと思います。

もちろん、橋本市長の政策がすべて正しいかどうかは判断できない部分もあり、思い違いや誤解もあると思いますが、すべて、理由を明確にし、どうすればいいのかも提示しています。世の中には批判することは得意でも、じゃあどうすればいいのかを明確に示すことができる人は少ないです。民意は正論を通すことを望みました。橋本市長の政策に疑問があるなら、こちらも正論を通せばいいのです。逆にやりやすいともいえます。だからこそ、橋本市長は関係者との議論や判例や世論で政策を次々に修正しています。

国の状況を見れば、選挙をやり直しても変わらないのは明白でしょう。

国や自治体にあふれるほどお金がある状況なら、橋本さんではなく平松さんが支持されたと思いますが、今の財政状況を考えると、もはや保守主義では破綻するしかないようになっているのです。

そういう意味でも大阪の今後に注目しています。

それに関連して、大阪府では相談業務を関西消費者協会に委託していますが、これを入札方式にするのではないかという問題が府知事時代より出ており、市長になったことで、一気に進むかもしれないので、悩みの種です。大阪府と大阪市の消費者行政の二重行政も同じです。全国の消費者センターでも同じ状況でしょう。それは雇い止めの問題でも消費者庁が触れていますし、相談員の身分保障についても議論されています。

一般論としての消費者相談業務の「委託」というシステム自体にも問題点がありつつも、議論し尽くされないうちに、現実に委託になっていくという動きが先行しています。

そんな問題点を見透かしたようにメスを入れられようとしています。ここで反論するだけのではなく、新しい制度を主張すればいいと思います。

論点は簡潔だと思います。

この問題は相談員の人材などの中身の問題ではなく、競争相手がいない中の入札なしの随意契約による委託という契約方式が問題なのです。だから入札をするのだというシステム上の話だと思います。これは消費者センターに限った話ではありません。現状の契約方式に問題があるから改善するという正論です。そんな逆境の中で現状維持を主張するのであれば相当の理由が必要です。(参考)大阪府消費者行政への意見書(平成23年9月20日)http://www.zenso.or.jp/files/201109ikensho.pdf

意見書にもあるように「入札をするときちんとした相談体制が取れなくなるなど問題が出てくるから入札はやめるべき」とする正論ももっともです。だからといって現状を維持するというのは通らない時代ではないかとと思います。そうではなく、入札を必要としないようなシステムを構築するべきだと思います。

お互いの立場が正論をぶつけていますが、どちらが正しいといえば、現時点では、契約方式に問題があるというほうが上位の正論です。相談業務の確保は代替案を出したらいいだけの話です(それが難しいのが現実ですが)。ここで一気に正規職員化などの論理に持ち込むことも可能ではないかと思います。こちらも正論を出せばいいのです。もしかすると、消費者行政のあり方の正論が通るチャンスかもしれません。おそらく、今回の議論は全国のセンターにも波及してきます。

私にも正論はありますが、身分保障の話も含め別の機会で記事にしたいと思います。

(結局、大阪府がどうするのかは発見できませんでした。まだ結論が出ていないのでしょうか?)

正論を通すことは消費者問題でも同じです。悪質商法や製品事故を防いだり、被害者を救済するための制度は必要であることは誰でも分かっています。正論だからです。正論であれば通るはずだと思いがちですが、そうならないというのは同じ状況でしょう。

もっと身近でいえば、消費者センターの相談員の正論が行政職員に通らないことの経験があると思います。さらに、現場の行政職員の正論が組織の上層部に通らないこともあります。消費者のことを最優先にすれば通るはずのことが通らないのは、やはりそれぞれが利害を持っているからです。

消費者センターの使命は正論を通すことです。

正論を通すために事業者と相対しています。

正論が通らないから苦労しています。

正論だから国や自治体が支援してくれるのかというとそうではありません。

だから、行政職員や国に過大な期待を寄せると現実との落差が大きくなります

例を挙げると、製品事故でいえば、マクラーレンのベビーカーの指はさみ事故です。

メーカーは日本では注意表示をしているから安全性に問題はないとしてリコールではなく希望者だけにカバーを配布するとしています。あんな小さな注意表示で大丈夫といえるはずはないです。どうみてもリコールでしょう。しかし、国は外資には弱いのでしょうか、注意啓発をするだけです。正論で考えたら問題があるに決まっています。それみたことか、同じ事故が発生し、国は注意文書を出しました。しかし、またもや同じ事故が起こり、同じ文書を出しました。こんなのは国の不作為でしょう。被害者は国を訴えてもいいぐらいです。

本来は地方では力がないので国が率先して正論を通す支援をしてほしいのに、それに反して通さないことは、国と自治体と現場とのGAPを生み出しています。

正論を通すことは思った以上に難しいです。

そして、相談現場では正論をもって事業者と交渉します。

ただし、その正論が本当に正論なのか、ということを再確認してほしいと思います。

単なる、相談員の思いや思い込みなどにならないようにしておくことが必要です。

正しい正論であれば、めぐりめぐって、必ず支持され、いずれは正しい方向に進んでいくと思います。

※政治的な話は賛成反対があり、私の意見がみなさまと一致するというわけではありません。

このような考え方もあると思っていただきたいですし、これをきっかけにみなさまにも真剣に考えて欲しいと思っています。

※コメント欄を開けています。コメントされる場合は批判ではなく、できるだけ建設的な意見をお願いします。