消えない請求画面 その5

「消えない請求画面」のウイルスに感染すると起こる「パソコン内部の仕掛け」

今回の解説は少し難しいかもしれません。

今まで説明してきたように、このウイルスに感染すると、請求画面が表示され、消しても消しても復活し、再起動しても同様の状態になります。

この仕組みを簡単に説明すると

ウイルスをインストールすることにより

①画面を消してもすぐに表示されるようなプログラムが動いている

②このプログラムをパソコンの起動時に自動的に起動(スタート)するような設定に変更されている

の2点に集約されます。

消えない請求画面の初期の仕組みは単純で削除も比較的簡単でした。

したがって、電話相談でもパソコンを操作しながら助言することも可能でした。

ところが、今のウイルスはこれらの操作では簡単に削除できないように進化しています。

プログラムの動き(スタートアップと消しても立ち上がる)というのは同じですが、それを動かす仕組みを複雑にしています。

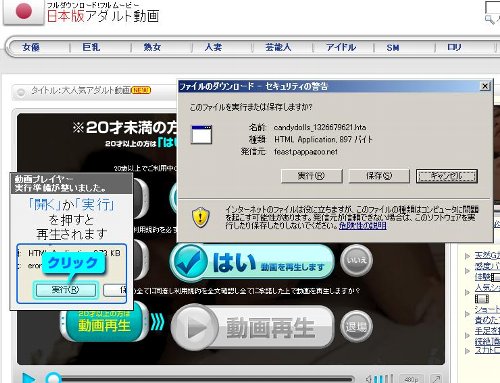

まず、ファイルの名称が文字の羅列になり、保存場所も深いところに入っていて判別しにくく、また、「hta」という複雑な仕組みを使って裏で動くようにしている、ことです。したがって、削除すべきファイルを発見して削除するのが困難になっています。

裏で動いているので、「システム構成ユーティリティ」の「スタートアップ」に表示されていない場合が多いです。

削除すべきファイルは、「***.vbs」「***.hta」がメインとなります。

それでも、表に出ている部分もあり、Windowsのタスクマネージャーのプロセスの中に、もろに、「mshta.exe」と表示されていることもあります。そのプロセスを終了すれば、画面は消えて、さらに二度と表示されない場合もあります。

以上が「消えない請求画面」のウイルスに感染すると起こる「パソコン内部の仕掛け」であり、昔は簡単に削除できたけれども、今の場合は削除が難しくなっているということについて解説しました。

次回は、このウイルスの削除方法について解説します。

①フリーツールでスタートアップやプロセスから除外する

②フリーツールでウイルスを除去(削除)する

③システムの復元をする

④初期化する

というパターンがありますが、③④はリスクが高く避けたいところです。

しかし、消費者センターではIPAを紹介、すなわち③の方法を助言しているんですね。

この是非についても次回に解説します。

(参考)ダウンロードしようとしているウイルスで、ファイル名は「candydolls_1326679406.hta」