①特集 市販薬 販売方法のゆくえ

・市販薬 販売方法のゆくえ

・薬事法改正がめざしたもの

・販売実態とネット販売規制の見直し

・一般医薬品に関する都民の意識調査から

・医薬品と消費者トラブル-PIO-NETにみる相談の概要-

・コラム(1)市販薬のリスク

・コラム(2)医薬品副作用被害救済制度

※記事の見出しを見ると、重要な問題のように感じますが、相談現場ではあまり活用する機会は少ないと思います。

薬事法改正に伴う医薬品のリスク区分と販売方法の変更は一般消費者の行動に大きな変化をもたらしました。また、医薬品のネット販売については途中で運用が変更される動きが出るなど紆余曲折しています。

ただし、これらの問題が消費者センターの相談にあがるかといえばそうではなく、医薬品自体の相談については専門的な窓口を紹介するにとどまります。

どちらかというと、PIONETの統計のように、「配置薬」に関する苦情が圧倒的に相談件数を占めています。ケーブルテレビのように本当は有用なものなのに、営業方法が悪質で苦情になってしまうもったいないパターンですね。配置薬の仕組み(無料で薬箱を置いて、使った分だけ料金を支払う仕組みで、急病時に薬を買いに探さなくてもよいメリットがある)自体はすぐれていますが、コンビニでも薬が販売できるなど、そろそろ時代も終わってきたのかもしれません。

市販薬や薬事法については知識として勉強になりますが、相談現場では活用する機会が少ないので、大枠を勉強しておくと良いと思います。

②事例で学ぶインターネット取引

情報商材の問題点

・ECネットワークの原田さんによる執筆4回の2回目です。

・情報商材とはどのようなものか

・情報商材とポータルサイト

・アフィリエイトシステムによる販売

・被害にあわないために

※一時ほどの苦情はなくなりましたが、依然として相談が寄せられます。

限られたページ数に代表事例をまとめています。相談員として、この内容をすべて理解できればいいのですが、なかなか難しいでしょうね。情報商材の話にアフィリエイトが出てきたり、それぞれをしっかり理解していないと?でスルーになってしまうかもしれません。単に読み物としてではなく、自分の知識に取り込めるようになることを願います。この3ページに講義形式で3時間の研修をすれば理解につながるのではないかと思いますが、なかなかそうはいきませんね。この3ページの3時間の解説研修でもやってみたいです。

情報商材で「インフォスタイル」「インフォトップ」といえば、相談に出てきて覚えがあるかもしれませんね。私は「インフォトップ」のアフィリエイトにも登録しているので、内面から情報商材の販売の仕組みを見ることもできます。情報商材についてはシリーズ解説する予定です。

③知っておきたい相談周辺の基礎知識

販売奨励金と月割割引サービス

・1994年から20007年までは、携帯電話の販売奨励金(1台5万円程度)により、端末は0円で、毎月の料金に端末代を上乗せする形で販売されていた。

・2007年以降は端末代と通信料は分離され、端末の割引はなくなったが、通信基本料が大幅に安くなった。

・データ通信端末とネットブックパソコンをのセットにして100円など格安で販売するかわりに、比較的高額な定額料金の2年縛りの販売方法が出現した。

・スマートフォンでも各種の割引制度が使われている

※今回の記事は販売奨励金制度から現在に至るまでの流れをコンパクトにまとめているので必見です。

以前は基本料3600円で長期契約家族割引使用で1800円まで割引がありましたが、今や、1800円が基本で2年契約で980円というのがほとんどですね。メリットとデメリットを十分理解することがポイントです。

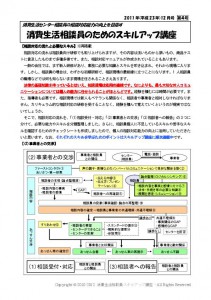

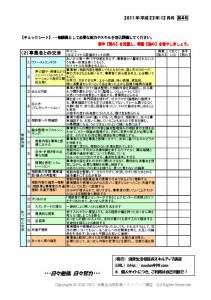

④住宅を考える

欠陥住宅問題-建物の欠陥とは-

・欠陥住宅かもしれないと思ったら

・欠陥とは何か

・建物の安全性とは何か

・建築士による相談・調査

※住宅による相談については、それぞれのセンターにより対応方法が違うと思います。住宅専門の相談センターがあるところは紹介することになると思いますが、センターであっせんする場合はかなりしんどいかもしれません。

今回の記事は、対応の流れを段階を踏んで論理的に説明しているので、非常に勉強になり、住宅以外にも応用できそうです。若干、理解しにくい部分もありますが、スルーしました。「欠陥現象」と「欠陥原因」を区別して考えるというのは理屈は理解できますがあまり使わない言い回しであり疑問が残りました。

国民生活センターHP

月刊国民生活1月号

http://www.kokusen.go.jp/book/data/gko.html