スマートフォンの種類(OSの違い)

従来の携帯電話はガラケーといわれるほどスマートフォンが販売数を伸ばしています。

ただ、携帯電話とスマートフォンは仕組みが全く異なるためにトラブルも多く、消費者センターへの相談件数も増加しています。

今後、ますます苦情相談が増加することが予想されますので、携帯電話とスマートフォンの違いや、相談員が知っておくべきスマートフォンに関する知識について記事にしていきたいと思います。

なお、消費者関連雑誌にもスマートフォンについて書かれていますが、全般的に詳しく書いているので必要なものを選択し、自分の知識にするには難しいかもしれません。

そこで、私は現場で相談を受けるときに知っておいたほうがいい知識についてポイントを絞りたいと思います。

カテゴリーは「スマートフォン」とし、思いつくまま、その都度書きたいと思います。

みんさまもご存知のとおり、スマートフォンは電話ではなく小さいパソコンと言われています。

小さいパソコンであるがゆえに、今までの携帯電話の考え方では理解できないことが多く、ただでさえメカに弱い女性相談員には手におえないかもしれません。

私はアイフォンを2年間使用し、その後アンドロイド搭載スマートフォンに乗り換えました。

実際に使用してみると、その違いがはっきりわかります。

(とにかくアンドロイドはアイフォンの3倍ぐらい電池を消費します)

スマートフォンの種類

パソコンがOSの違いにより分けられるのと同じく、スマートフォンもOSの違いにより分けて考えるのが基本です。

代表的なOS

パソコン

→Windows(ウインドウズ)、MacOS(アップルのマッキントッシュ)、LINUX(リナックス)

携帯電話(ガラケー)

→Symbian OS(シンビアン)、ITRON/T-Engine(TRONプロジェクト)

スマートフォン

→iOS(iPhone=アイフォン)、Android(アンドロイド)、Windows Phone(ウインドウズフォン)

・一般的なパソコンは「Windows」が主流で、マックは一部マニアが使用するものという図式になっています。ちなみにリナックスは無料のOSで業務用に使われることが多くなっています。

・携帯電話にもOSが搭載されていますが非常に簡単なプログラムであり汎用性があるので、OSによる大きな違いがないといえるので特に意識されることはありません。

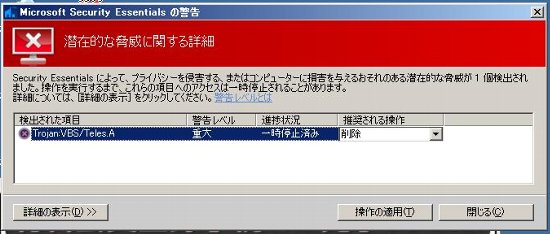

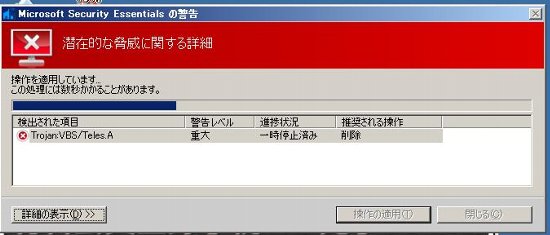

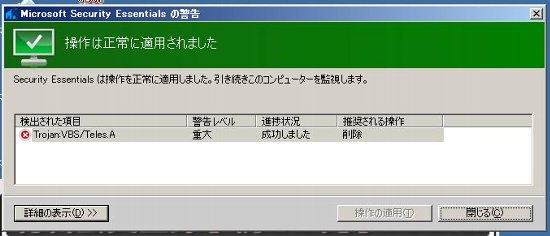

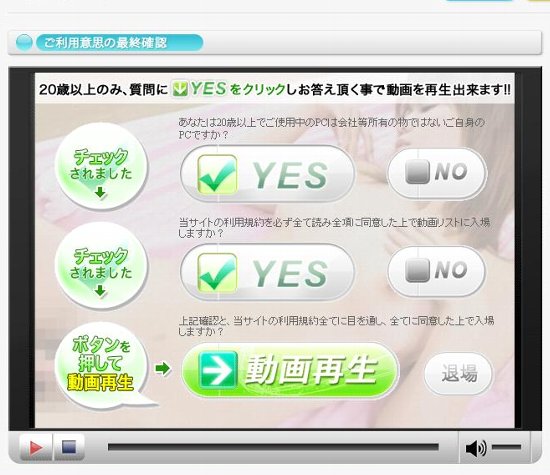

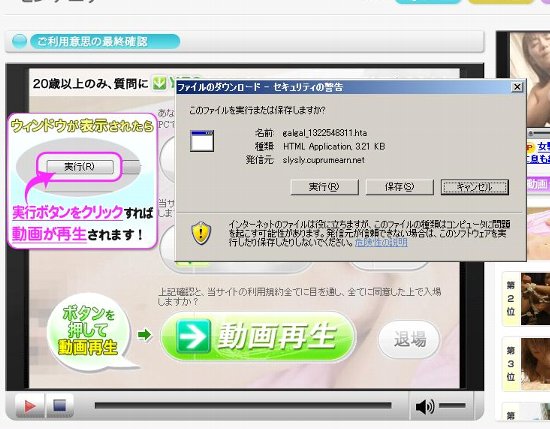

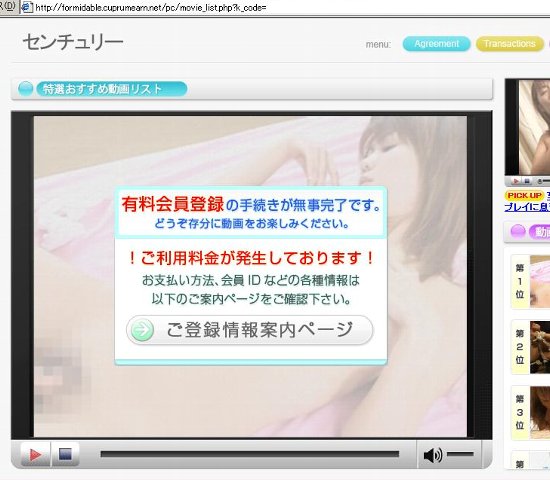

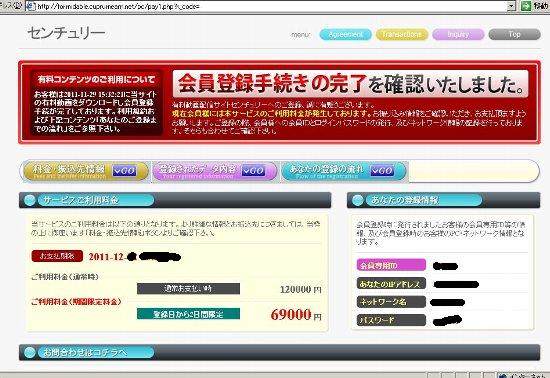

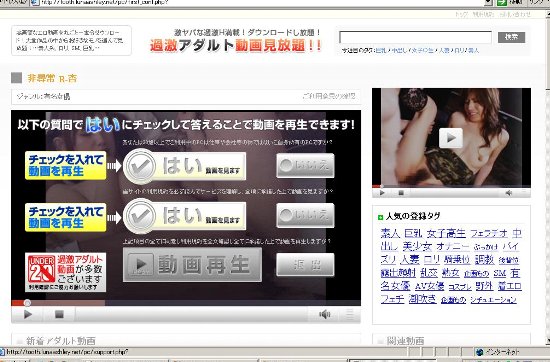

・スマートフォンは初期にはなかなか普及しにくく、アップルのアイフォンで爆発的な普及を見せました。当初は不安定で苦情も多かったのですが、OSがバージョンアップするたびに高性能に改善されて今に至っています。スマートフォンの分野ではアップルの独占状態で始まりました。その後、グーグルがアンドロイドを開発しました。アップルのOSはアップルでしか使われないシステムでしたが、アンドロイドはシステム(プログラム)をオープンにしたため、開発の自由度が高く後発の各社がスマートフォンの開発にアンドロイドを採用しました。アンドロイド携帯とはOSにアンドロイドを採用したスマートフォンのことです。なお、オープンにしているがために悪用されるプログラム(ウイルスなど)も出回っています。

・スマートフォンは小さなパソコンといわれるとおり早くて高性能な部品(CPU・メモリー)や大容量の回線などのインフラが整備されていなかったので普及しませんでしたが、それが整い始めたので今の状況となっています。プログラムを処理するパーツをCPUといいますが、今はパソコンと同等のCPU(1GHz)がスマートフォンに搭載されています。

スマートフォンの違いは、OSの違いを理解することが基本となります。

すなわち、iOSはアイフォンにしか搭載されていませんが、アンドロイドは各メーカのスマートフォンに搭載されています。

そのほかのスマートフォンのOSはシェアが小さいので、存在することだけを知っておいたらいいと思います。

次回は、OSの違いからくるシステムの違い、使い方の違い、設定の違い、などについて書きたいと思います。

(参考)

Androidケータイ(アンドロイド携帯)は別名でAndroidフォン、Android搭載スマートフォンと呼ばれます。

アンドロイドを搭載した携帯電話やスマートフォンの宗匠です。ガラケーもあります。